beziehungsweise 2/2025–Artikel 2

Öffentliche Ausgaben für Familien

Ein Vergleich der Entwicklungen seit der Jahrtausendwende

Von Sonja Dörfler-Bolt

Die Ausgestaltung der Familienpolitik in den verschiedenen Ländern innerhalb der Europäischen Union ist nach wie vor höchst unterschiedlich, auch wenn es – angetrieben durch gemeinsame EU-Zielsetzungen wie dem Barcelona-Ziel zum Ausbau der Kinderbetreuungsangebote – in den letzten Jahrzehnten zu einer Annäherung bei den familienpolitischen Konzepten der Mitgliedsländer gekommen ist. Im Rahmen einer aktuellen ÖIF-Studie wurde der Frage nachgegangen, wie sich die Höhe und die Art der Ausgaben in 22 verschiedenen EU-Staaten in den letzten beiden Jahrzehnten verändert haben, ob internationale Trends zu erkennen sind oder ob sich die Länder unterschiedlich entwickeln und wie sich Österreich in diesem Vergleich verortet.

Öffentlichen Ausgaben für Familien können in einem Ländervergleich als Indikatoren dafür herangezogen werden, welche familienpolitischen Schwerpunkte in einem Land gesetzt werden. Für eine vergleichende Analyse der Entwicklungen über die letzten Jahrzehnte eignen sich insbesondere aufbereitete Zeitreihendaten zu den Ausgaben in Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP), wie jene der OECD Family Database und Social Expenditure Database. Diese dienten als Datengrundlage für die Studie, wobei jene 22 EU-Länder verglichen wurden, für welche Daten in der OECD Family Database ab dem Jahr 2001 verfügbar sind. Die aktuellen verfügbaren Daten der OECD Family Database reichten bei Fertigstellung der Studie bis zum Jahr 2019. Für Österreich wurden daher eigene Berechnungen durchgeführt, um eine Fortschreibung bis zum Jahr 2022 zu ermöglichen.

Der Vergleich umfasst dabei im Wesentlichen drei verschiedene Arten von Leistungen:

1. Monetäre Transfers (in Österreich z. B.: Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld)

2. Sachleistungen (in Österreich z. B.: Ausgaben für Kinderbetreuungsangebote)

3. Steuerliche Unterstützung (in Österreich z. B.: Familienbonus Plus)

Höchste Gesamtausgaben in Frankreich, Dänemark, Schweden und Luxemburg

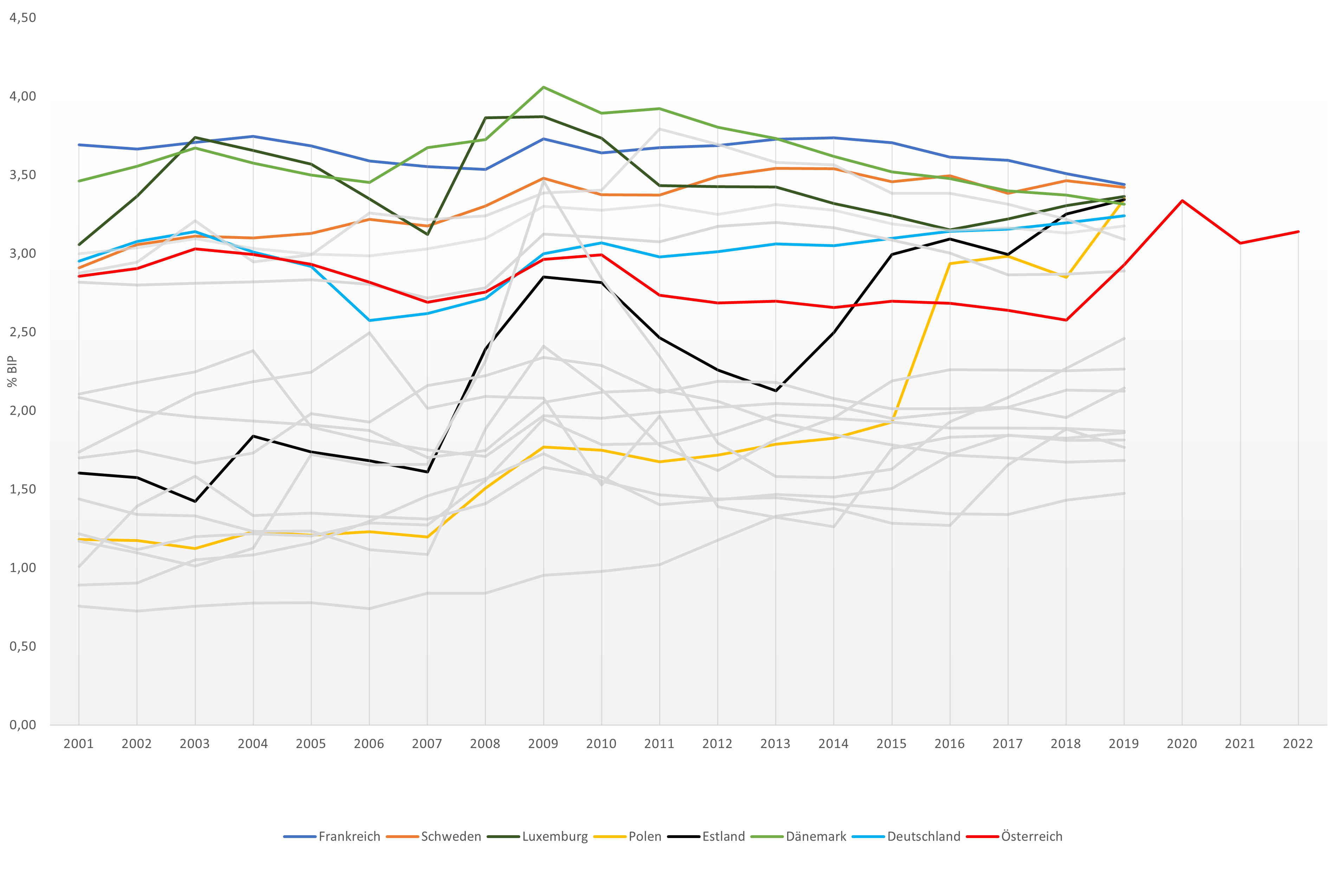

Die Ergebnisse der Analysen zeigen, dass die höchsten Gesamtausgaben für Familien in Prozent des BIP unter den EU-22-Ländern von 2001 bis 2019 geringfügig zurückgegangen sind. Sie liegen aktuell bei rund 3,4 Prozent des BIP; im Jahr 2011 waren es rund 3,7 Prozent. Frankreich, Dänemark, Schweden und Luxemburg erweisen sich dabei durchwegs als jene Länder mit den höchsten Ausgaben für Familien in den letzten beiden Jahrzehnten. Aktuell zählen zudem Polen und Estland zu den Ländern an der Spitze.

Abbildung: Entwicklung der Gesamtausgaben für Familien in Prozent des BIP EU 22, 2001–2019/22

Quelle: OECD Family Database 2001–2019; Ö 2019–2022: eigene Berechnungen ÖIF

Anmerkungen: Werte für Österreich 2019–2022 sind inklusive Familienbonus Plus

Während Schweden und Dänemark den überwiegenden Teil ihrer hohen Ausgaben für Sachleistungen wie vorschulische Bildung und Betreuung aufwenden, setzt Luxemburg nach wie vor einen Schwerpunkt bei Geldleistungen, obwohl sich auch hier die Ausgaben für Sachleistungen in den letzten Jahren konstant steigerten. In Frankreich zeigt sich ein vergleichsweise ausgewogener Mix aus Geld- und Sachleistungen sowie steuerlichen Unterstützungen. In den beiden osteuropäischen Ländern Polen und Estland liegt der Schwerpunkt auf Geldleistungen, für Sachleistungen und steuerliche Unterstützungen wird deutlich weniger ausgegeben. Besonders geringe Anteile des BIP werden seit 2001 in Irland und in südeuropäischen Ländern für Familien aufgewendet. Österreich befindet sich 2019 im oberen Mittelfeld bei den Gesamtausgaben in Prozent des BIP. In absoluten Zahlen erhöhten sich die österreichischen Ausgaben von 2001 auf 2019 hingegen deutlich, während sich die anteilsmäßigen Ausgaben in Prozent des BIP seit 2001 nur geringfügig erhöhten. Die eigenen Berechnungen für die Jahre 2020 bis 2022 zeigen, dass die Gesamtausgaben für Familien in Österreich seither nochmals deutlich angestiegen sind und das Land sich nun im oberen Drittel der 22 EU-Länder befindet.

EU-Trend zu mehr Sachleistungen und Annäherung bei Geldleistungen

Im Vergleich der EU-22 zeigt sich in den letzten beiden Jahrzehnten ein Trend hin zu höheren Ausgaben für Sachleistungen, wobei die skandinavischen Länder Schweden, Dänemark und Finnland hier führend sind. Österreich steigerte seine Sachleistungsausgaben seit 2001, liegt aber 2019 und auch mit den Daten von 2022 nach wie vor in der unteren Hälfte der 22 Länder.

Bei der Entwicklung der Ausgaben für monetäre Transfers kann im letzten Jahrzehnt im Ländervergleich ein Trend zur Annäherung der Länder beobachtet werden: Je höher die Ausgaben 2009 waren, desto eher verringern sie sich bis 2019 (Irland, Luxemburg, Frankreich, Litauen, Dänemark, Österreich und Finnland), und je niedriger sie waren, desto eher erhöhen sie sich (Polen, Estland, Griechenland). In den übrigen Ländern stagnieren sie tendenziell. 2019 liegt Österreich bei Geldleistungen jedenfalls nach wie vor deutlich über dem Durchschnitt der EU-22.

Kein einheitlicher Trend bei steuerlicher Unterstützung von Familien

Bei den Ausgaben für steuerliche Unterstützungen kann in den letzten Jahren kein einheitlicher Trend im Ländervergleich identifiziert werden: Die Mehrheit der Länder veränderte diese Art der Ausgaben für Familien kaum. Dazu zählen jene Länder, die gar keine steuerlichen Maßnahmen zur Unterstützung von Familien haben, wie Schweden, Luxemburg, Griechenland, Finnland, Dänemark und Slowenien. Ungarn, Österreich und Portugal haben ihre Ausgaben von einem niedrigen Niveau ausgehend am stärksten gesteigert. In Österreich kommt diese große Steigerung durch die Einführung des Familienbonus Plus zustande. Andere Länder, wie Frankreich und Deutschland, blieben unverändert auf ihrem hohen Niveau.

Aktuell Anstieg und deutlicher Wandel der Ausgaben in Österreich

Die eigenen Berechnungen zu den Ausgaben für Familien in Österreich von 2020 bis 2022, die gemäß den Definitionen der OECD errechnet wurden, zeigen einen deutlichen Wandel auf. Die jüngste Entwicklung bis 2022 bildet einen Trend zu insgesamt höheren Ausgaben für Familien ab, so dass 2022 die Ausgaben höher sind als jemals zuvor seit der Jahrtausendwende. Hauptursache des Anstiegs sind die kontinuierlich gestiegenen Sachleistungen und die ab 2019 gestiegenen steuerlichen Unterstützungen für Familien mit der Einführung des Familienbonus Plus. Ausgaben in Form von Geldleistungen gehen hingegen seit 2009 in Prozent des BIP tendenziell zurück und sind nur in den letzten paar Jahren, die geprägt waren von der Pandemie (Corona-Sonderzahlungen und deutlich gesunkenes BIP), wieder geringfügig angestiegen. In absoluten Zahlen steigen die Ausgaben für monetäre Transfers hingegen deutlich.

Die Ausgaben für Sachleistungen steigen in absoluten Zahlen kontinuierlich durch die zusätzlichen Investitionen im Bereich der Kinderbetreuung an; allerdings gehen sie in Prozent des BIP zuletzt im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück. Die steuerlichen Leistungen für Familien in Österreich steigen seit 2019 sowohl in Prozent des BIP als auch in absoluten Zahlen an, wobei der Anstieg von 2021 auf 2022 durch die Anhebung des Familienbonus Plus besonders ausgeprägt ist.

Der Beitrag basiert auf dem ÖIF-Working Paper 103.

Studie zum Download

Dörfler-Bolt, Sonja; Baierl, Andreas (2024): Entwicklung öffentlicher Ausgaben für Familien in 22 EU-Ländern Teil II. Europäischer Vergleich von Eckdaten bis 2019 sowie eine Fortschreibung für Österreich bis 2022. Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung (ÖIF Working Paper 103). DOI 10.25365/phaidra.557

Autorin

Dr.in Sonja Dörfler-Bolt ist Senior Researcher am Österreichischen Institut für Familienforschung an der Universität Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte mit daraus hervorgehenden Publikationen liegen unter anderem in den Bereichen Internationale Familienpolitikvergleiche, Familie und Migration, Scheidung, elterliche Arbeitsteilung (Care Arbeit, Erwerbspartizipation).

Kontakt