beziehungsweise 2/2025–Artikel 1

Onlineberatung im psychosozialen Kontext

Eine Standortbestimmung für Österreich

Von Helena Hornung und Olaf Kapella

Digital unterstützte Beratungsangebote sind auch im psychosozialen Bereich nicht mehr wegzudenken. Zu diesem Ergebnis kommt eine vom Österreichischen Institut für Familienforschung an der Universität Wien durchgeführte Studie (Kapella und Hornung 2024). Bereits vor der COVID-19-Pandemie fand eine zunehmende Ausbreitung digitaler Medien in sämtliche Lebensbereiche statt, welche aufgrund der covidbedingten Lockdowns der Jahre 2020–2022 zusätzlich befeuert wurde. Auch im medizinischen und psychosozialen Kontext werden die Vorteile digitaler Technologien seit geraumer Zeit genutzt (Beispiele E-Health, Cybermedizin, Online-Counseling, Videotherapy etc.). Für die vorliegende Studie stand demnach keinesfalls zur Debatte, ob digitale Telekommunikationsformate in der Praxis psychosozialer Beratung und Therapie angekommen seien, sondern wie sie genutzt und vor allem auch legitimiert werden. Dazu wurden österreichweit Berater:innen aus dem psychosozialen Bereich und Psychotherapeut:innen mittels Online-Fragebogen zu ihren Erfahrungen und persönlichen sowie professionellen Einstellungen gegenüber Onlineberatung und -therapie befragt. Da der Fokus der vorliegenden Studie auf den Erfahrungen mit dem Onlinesetting im psychosozialen Bereich lag, umfasste die Erhebung trotz inhaltlicher sowie definitorischer Unterschiede der Berufsgruppen sowohl psychosoziale Berater:innen als auch Psychotherapeut:innen. Somit lassen sich die Studienergebnisse im weitesten Sinne auf den übergeordneten Bereich der Onlineberatung und -therapie anwenden, auch wenn psychotherapeutisches Arbeiten in Abgrenzung zu psychosozialer Beratung ein eigener, durch das österreichische Psychotherpiegesetz geschützter, Bereich ist. Mit den Ergebnissen der Erhebung kamen die Studienautor:innen zu dem Schluss, dass digital gestützte Beratungsformate bereits fix im psychosozialen Kontext verankert sind und eine reflektierte Auseinandersetzung damit stattfindet, was die kontextspezifischen Vor- und Nachteile des Onlinesettings betreffen. Aus der Analyse der Rückmeldungen leitet sich schließlich auch ein potenzieller Modifikationsbedarf für die Nutzung und Qualitätssicherung von Onlineberatung und -therapie im psychosozialen Kontext ab.

Definition von Onlineberatung

Für die vorliegende Studie erfolgte eine Einschränkung des Begriffes der Onlineberatung auf den psychosozialen Kontext. Dabei geht es weder um einen eng definierten Beratungstypus, noch um eine eigenständige Methode. Onlineberatung beziehungsweise Onlinetherapie versteht sich als ein alternatives Setting zum Präsenzsetting (Face-to-Face), als eine "wechselseitige Kommunikation, bei der Menschen unter der Zuhilfenahme von unterschiedlichen Medien miteinander im Austausch sind" (Engelhardt 2021). Sie umfasst Telefon- als auch internetbasierte Beratung. Innerhalb der internetbasierten Beratung können wiederum unterschiedliche Formate zum Einsatz kommen, zum Beispiel textbasierte Formate (Live-Chat etc.) oder videobasierte Formate. Somit kann Onlineberatung beziehungsweise -therapie ortsunabhängig erfolgen, optional sogar in voller Anonymität, und sowohl zeitgleich (synchron) als auch zeitversetzt (asynchron).

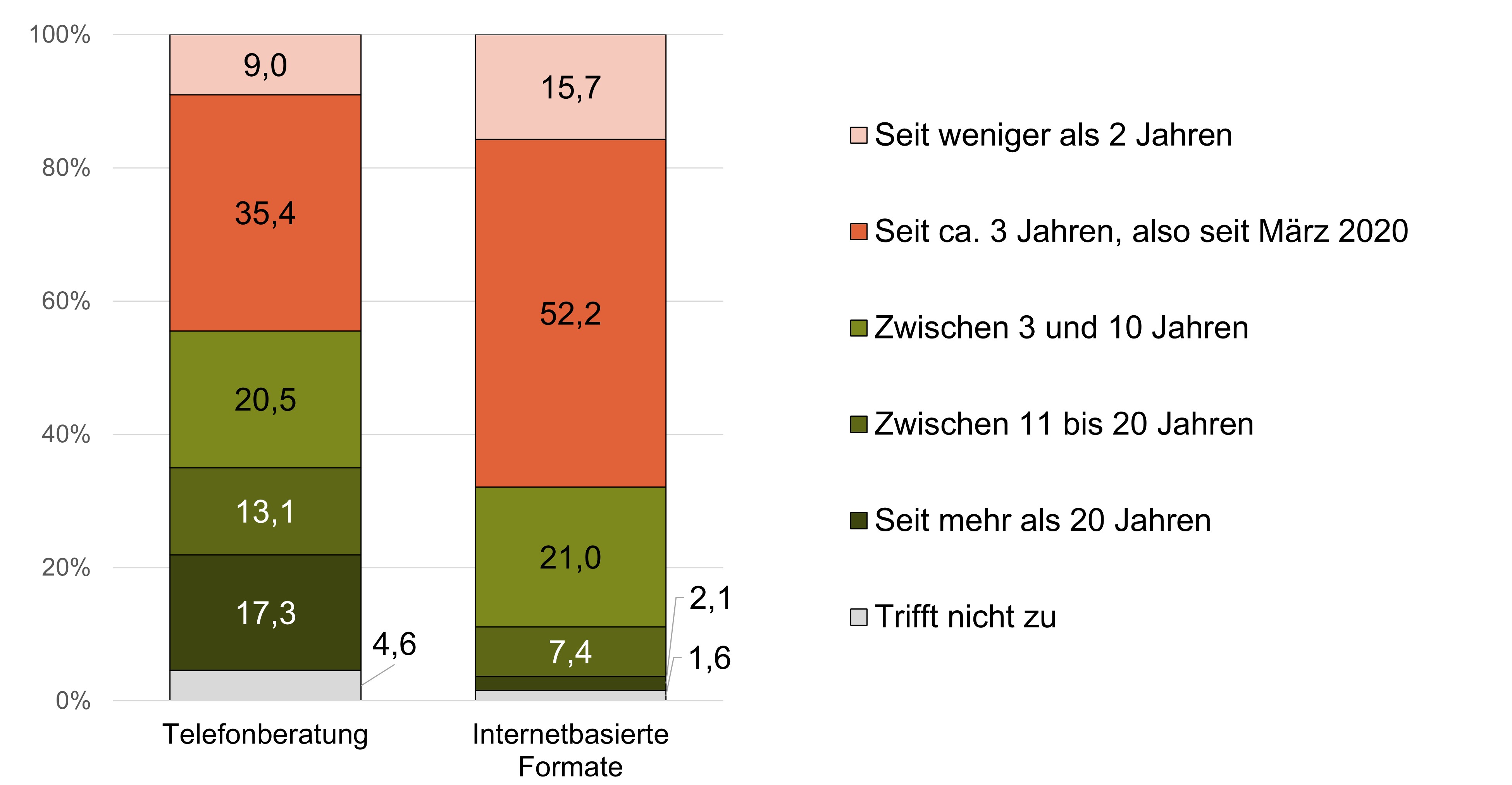

Abbildung 1: Seit wann wird Onlineberatung angeboten?

Quelle: ÖIF-Erhebung Onlineberatung 2023; Stichprobe: nur Befragte, die Internet- und/oder Telefonberatung anbieten; Telefonberatung n = 565; Internetberatung n = 512

Onlineberatung hat die Schwelle zur Institutionalisiertheit bereits überschritten

Angelehnt an die theoretische Auseinandersetzung Eichenbergs und Kühne (2014), die sich auf ein Dreiphasenmodell der Institutionalisierung von Onlineberatung beziehen, lässt sich für Österreich die Onlineberatung bezüglich ihres Etablierungsgrades im psychosozialen Kontext bereits in der finalen Phase der Institutionalisiertheit verorten. Eichenberg und Kühne (2014) beschreiben insgesamt drei Phasen der Institutionalisierung von digital gestützter Beratung, wobei die dritte Phase aus ihrer Sicht zum damaligen Zeitpunkt noch nicht eingetreten war:

1. Pionierphase, in der es einige wenige Onlineberatungsformate gibt. Der Beginn der Phase lässt sich in Österreich mit der Gründung der Telefonseelsorge bereits 1966 festlegen.

2. Beginnende Institutionalisierung, welche durch die zunehmende Normalisierung des Internets in der Gesellschaft vorangetrieben wird und für Österreich um die Jahre 2002 bzw. 2003 datiert wird. In dieser Phase kommen ein fachlicher Diskurs und eine beginnende Professionalisierung auf.

3. Phase der vollkommenen Institutionalisiertheit. In dieser letzten Phase angekommen zu sein würde bedeuten, dass es zu Onlineberatung allgemein gültige Standards und Normen gibt sowie eine breite theoretische Grundlage, und, dass folglich die diskursive Diskussion und Reflexion zur Onlineberatung abnimmt, da sie als gängige Praxis bereits anerkannt sei.

Vorliegende Studienergebnisse bieten einige Hinweise darauf, dass die Schwelle zur letzten Phase der Institutionalisierung der Onlineberatung in Österreich bereits übertreten wurde. Die 2023 fertiggestellte Studie legt nahe, dass die Onlineberatung im psychosozialen Beratungs- und Therapiekontext in Österreich ein weitverbreitetes Beratungssetting darstellt: Acht von zehn Respondent:innen geben an, Onlineberatung bzw. Onlinetherapie in der Form von Beratung via Internet (zum Beispiel Video, Chat, E-Mail) oder Telefon anzubieten. Jene Respondent:innen, die angeben, keine internetbasierte Beratung bzw. -therapie anzubieten, erklären dies unter anderem damit, dass keine Nachfrage bei Klient:innen herrsche, materielle oder äußere Umstände dies nicht erlaubten oder sie das Onlinesetting per se als ungeeignet für Beratung oder Therapie erachten. Betrachtet man nur die staatlich geförderten Einrichtungen (darunter werden in vorliegender Studie die geförderten Familienberatungsstellen sowie geförderte Frauen- und Mädchenberatungsstellen gefasst), zeigt sich, dass beinahe alle Befragten angeben, ihre geförderte Beratungsstelle verfügt grundsätzlich über ein breites Onlineangebot (98,5 % Telefonberatung, 82,1 % Videoberatung, 81,3 % schriftliche Beratung via E-Mail). Die Befragten geben weiters an, dass sie in der geförderten Beratungsstelle ausreichend mit technischen Geräten zur Durchführung von Onlineberatung ausgestattet sind. Zumindest acht von zehn Befragten haben Zugang zu einem Computer (bzw. Laptop oder Tablet), beinahe alle haben Zugang zu einem Telefon. Das heißt also, dass geförderte Familien- und Frauen- bzw. Mädchenberatungsstellen in Österreich grundsätzlich in der Lage sind, Onlineberatung anzubieten. Ein weiterer Hinweis für den hohen Grad der Etablierung von Onlineberatung zeigt sich im langjährigen Angebot. Nahezu ein Drittel hat bereits vor der COVID-19-Pandemie internetbasierte Beratung angeboten, darunter rund ein Zehntel der Respondent:innen sogar seit mehr als elf Jahren (siehe Abb. 1).

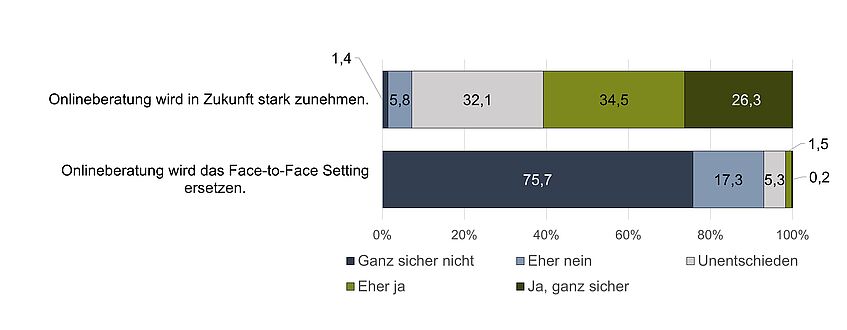

Abbildung 1 zeigt auch, dass die COVID-19-Pandemie die Verbreitung von Onlineberatung maßgeblich weitergetrieben hat. Die Hälfte derer, die internetbasierte Formate anbieten, tun dies seit Beginn der pandemiebedingten Maßnahmen, also seit März 2020. Bei diesem Aufschwung dürfte es sich nicht um einen temporären Effekt handeln. Im Gegenteil, es lässt sich argumentieren, dass dieser pandemiebedingte Aufschwung an internetbasiertem Beratungsangebot längerfristig bestehen bleibt: Zwei Drittel der Respondent:innen geben an, dass die COVID-19-Pandemie bei ihnen bezüglich der Onlineberatung und -therapie einen Haltungswandel bewirkt hat. Der überwiegende Teil der Befragten erklärt diesen Haltungswechsel durch den "Sprung ins kalte Wasser", bei dem sie positive Erfahrungen mit dem Onlinesetting gemacht haben, die sie nachhaltig zum Umdenken gebracht haben. Berater:innen und Psychotherapeut:innen sprechen zum Beispiel davon, dass es "vor der Pandemie nicht vorstellbar" war Onlineberatung durchzuführen, dass "alternative Möglichkeiten für die Beratung gesucht und ausprobiert wurden, die vorher noch nicht üblich waren", durch die Pandemie die Verwendung alltäglich wurde, und sich dadurch "bestehende Hemmungen deutlich reduziert" haben und sich "die Haltung um 180 Grad verändert" hat. Durch die Pandemie hat man die "Onlineberatung endlich als wertvoll akzeptiert" und sieht sie nun "als sehr großen Vorteil, sowie auch die Beratung per Telefon". Damit wird deutlich, dass Onlineberatung ein fester Bestandteil des psychosozialen Beratungs- und Therapieangebotes geworden ist. Dass dieser positive Haltungswechsel und die damit einhergehende breite Anerkennung von Onlineberatung auch in Zukunft bestehen bleibt, ist anzunehmen. Wie Abbildung 2 zeigt, geht die Mehrheit der Respondent:innen davon aus, dass Onlineberatung in Zukunft eher noch zunehmen wird (siehe Abb. 2).

Abbildung 2: Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen zur Zukunft der Onlineberatung zu?

Quelle: ÖIF-Erhebung Onlineberatung (2023); Stichprobe: alle Respondent:innen n = 630

Onlineberatung als Erweiterung - nicht als Ersatz

Aus Sicht der Respondent:innen ist es sehr klar: Die Onlineberatung bzw. -therapie wird auch in Zukunft weiter zunehmen, das Face-to-Face-Setting jedoch nicht ersetzen. Abbildung 2 zeigt: Fast niemand stimmt der Aussage zu, dass Onlineberatung die Präsenzberatung ersetzen wird, die überwiegende Mehrheit ist sich sogar "ganz sicher", dass diese Aussage nichtzutreffend ist.

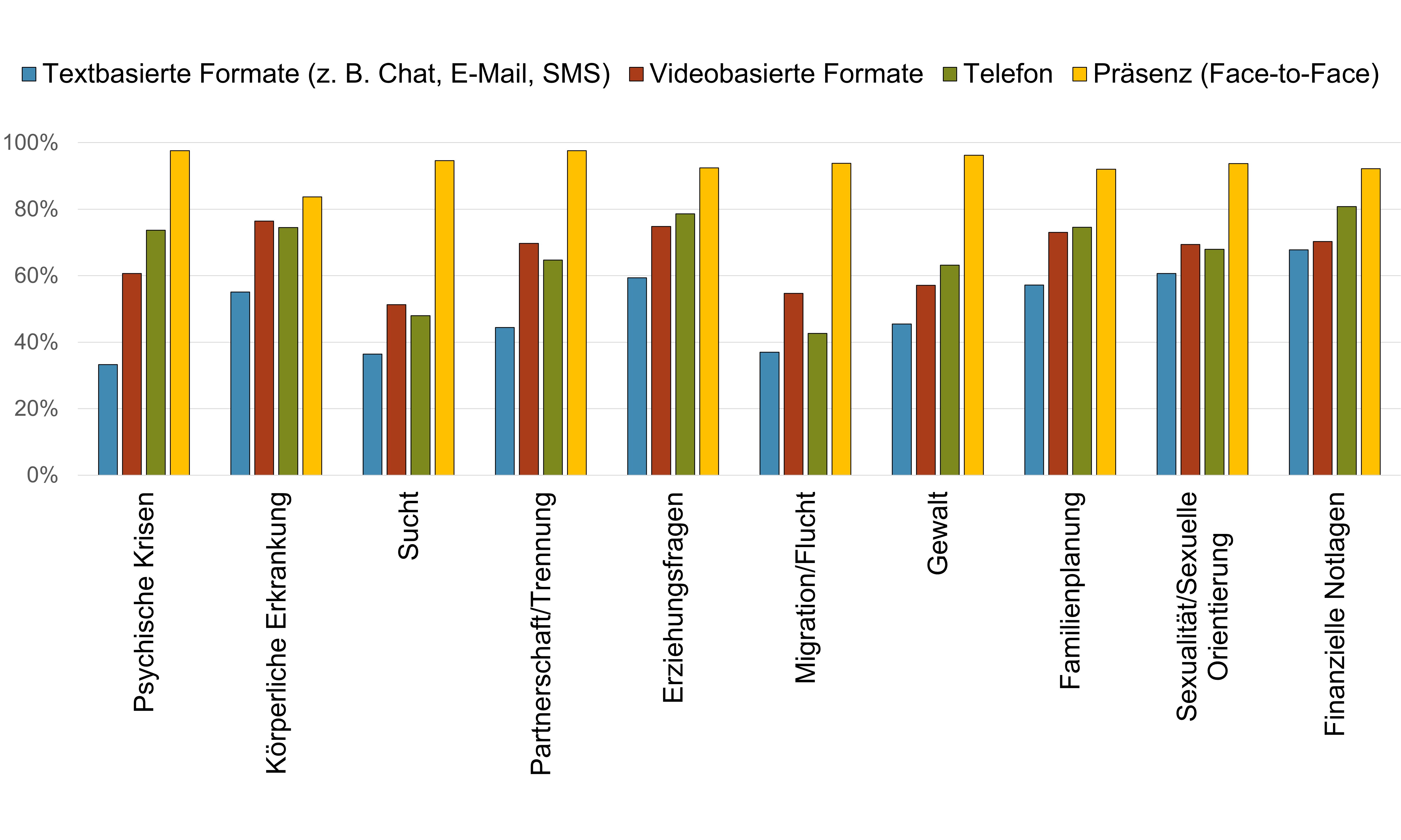

Auch an anderer Stelle zeigt sich, das Präsenzsetting ist und bleibt der goldene Standard. Die Respondent:innen bekamen zehn verschiedener Themen vorgelegt (zum Beispiel Sucht, Gewalt, Partnerschaft, Sexualität, Erziehungsfragen, finanzielle Notlagen), zu denen sie angeben sollten, welche Beratungssettings sie für das jeweilige Thema als geeignet betrachten. Abbildung 3 zeigt die durchschnittliche Einschätzung der Befragten über alle Themen hinweg. Am geeignetsten erachten Respondent:innen bei allen Themen nach wie vor das Präsenzsetting. Textbasierte Onlineformate werden je nach Thema mal mehr oder mal weniger als geeignet empfunden. Die videobasierten Onlineformate sowie die Telefonberatung kommen in Bezug auf die Eignung zur Bearbeitung unterschiedlicher Themen dem Präsenzsetting am nächsten, allerdings auf deutlich niedrigerem Niveau (siehe Abb. 3). Für die Themen Sucht sowie Migration/Flucht erachten Befragte Onlineberatungsformate als vergleichsweise eher begrenzt geeignet.

Abbildung 3: Welche Settings bzw. Formate eignen sich für welche Themen?

Quelle: ÖIF-Erhebung Onlineberatung (2023); Stichprobe: alle Respondent:innen n = 630 (Mehrfachauswahl)

Auf die offene Frage, welche Zielgruppen aus ihrer Sicht besonders positiv auf Onlineberatung ansprechen, werden am häufigsten Jugendliche bzw. junge Erwachsene genannt, gefolgt von Menschen, die (körperlich) in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, Menschen mit einer psychischen Erkrankung (primär wird unter diesem Aspekt die Angststörung angesprochen) sowie Menschen, denen lange Anfahrtswege oder die strukturelle Unterversorgung ihrer Region die Präsenzberatung erschweren. Weniger häufig nennen Befragte unter anderem Menschen mit Betreuungspflichten, mit wenig Zeit, die beruflich stark eingespannt sind oder sich im Ausland aufhalten. Rund vier Prozent betonen an dieser Stelle darüber hinaus allerdings auch, dass das Onlinesetting für alle Personenkreise ein gutes "Add- on" zur Präsenzberatung bzw. -therapie darstellt.

Blended Counseling scheint die Zukunft der Beratung zu sein

Aus den von den Respondent:innen in einer offenen Frage genannten Vor- und Nachteilen von Onlineberatung ergibt sich, dass trotz der grundsätzlich sehr positiven Haltung gegenüber dem Onlinesetting in Beratung und Therapie die Qualitäten dieses Settings differenziert zu betrachten sind. Nach dem Prinzip einer zweiseitigen Medaille werden bestimmte Aspekte, die das Onlinesetting betreffen, mal als Vorteil, mal als Nachteil dargestellt. Besonders auffällig ist dies bei dem Charakteristikum der Ortsungebundenheit des Online-Beratungssettings. In positiver Hinsicht wird zum Beispiel die höhere Flexibilität für Klient:innen und für Berater:innen thematisiert sowie die Tatsache, dass durch die Niederschwelligkeit des Onlineangebotes (neue) Zielgruppen erreicht werden können. Gleichzeitig wird mit Bezug auf die Ortsungebundenheit aber auch die Ent-Räumlichung als Nachteil des Online-Beratungssetting kritisiert. Denn Berater:innen bzw. Psychotherapeut:innen können das räumliche Setting nicht gestalten, sie können also nicht gewährleisten, dass ein geeigneter Schutzraum für Beratung bzw. Therapie eingerichtet werden kann. Ein weiteres Beispiel stellt das Thema der Krisentauglichkeit dar: Vorteilhaft ist die niederschwellige Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit von Online-Krisenangeboten sowie die Möglichkeit, per Telefon oder Chat unmittelbar Kontakt aufzunehmen, was auch eine offenere, weil anonyme, Kommunikation erlaubt. Nachteilig kann sich die fehlende physische Anwesenheit darstellen. So kann unter anderem die Krisenreaktion eingeschränkt sein kann, da die Stimmung von Klient:innen unter Umständen nicht so gut erkannt und aufgefangen oder der Kontakt, so unmittelbar, wie er aufgenommen wurde, auch wieder plötzlich vonseiten der Klient:innen beendet werden kann, bevor eine Krisenintervention erfolgreich gesetzt werden konnte. Ähnlich ambivalent wird der Aspekt des Beziehungsaufbaus betrachtet: Einerseits ist es mittels ortsunabhängiger Onlineformate möglich, Beratungsbeziehungen bzw. die therapeutische Allianz auch über geografische Distanzen aufrechtzuerhalten, andererseits wird kritisiert, dass der Beziehungsaufbau erschwert sei, wenn man sich nur über den Bildschirm sehen kann bzw. bei rein sprach- oder textbasierten Formaten nicht einmal dies möglich ist. Diese Ambivalenz scheinen die Respondent:innen allerdings gelöst zu haben: In der Praxis setzen sie überwiegend das Konzept des Blended Counseling bzw. der Blended Therapy um. Sie verschränken also die Online- und Präsentsettings innerhalb eines Beratungs- bzw. Therapieprozesses systematisch miteinander, um beide Settings komplementär zu nutzen.

"Es war mir vorher nicht bewusst, wie hilfreich dieses Tool sein kann. […] Ich finde die Kombination und die Möglichkeit Face-to-Face und Onlineberatung zu haben einfach gut. Das erweitert meine Möglichkeiten, und das ist immer fein." (ID 20, in geförderter Familienberatung tätig)

"Vor Corona ist ein Online-Setting für mich nicht in Frage gekommen und war unvorstellbar; Onlineberatung stellt für mich mittlerweile eine wichtige Ressource dar." (ID 797, in freier Praxis tätig)

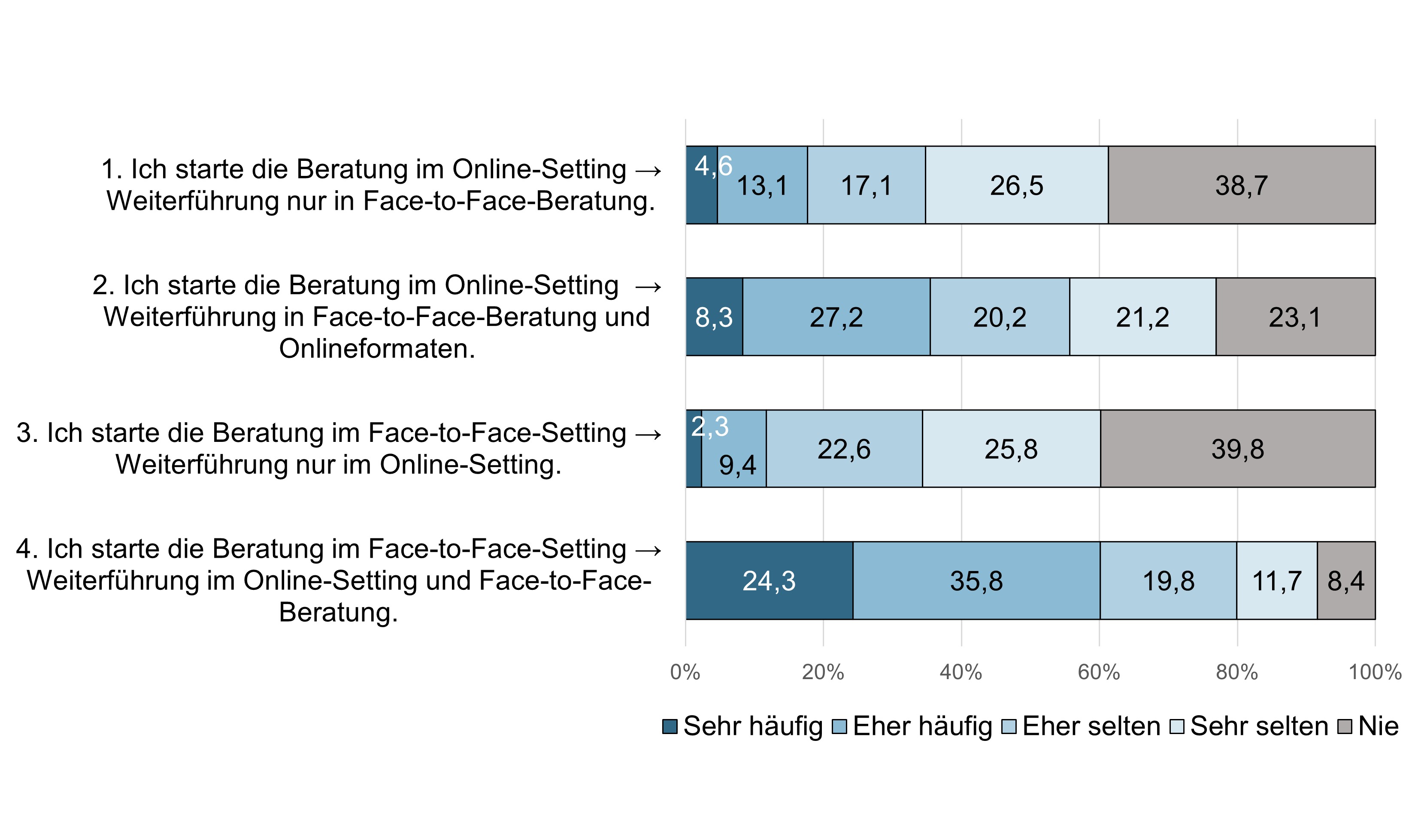

Abbildung 4: Setzen Sie in Ihrer Berufspraxis diese unterschiedlichen Kombinationen ein, und wenn ja, wie häufig?

Quelle: ÖIF-Erhebung Onlineberatung (2023); Stichprobe: nur Respondent:innen, die internetbasierte Beratung anbieten n = 512 (Mehrfachauswahl)

Im Fragebogen der vorliegenden Studie wurden jene Respondent:innen, die Onlineberatung anbieten, gefragt, ob und wie sie verschiedene Beratungsformate miteinander kombinierten. Lediglich neun von 512 Respondent:innen gaben an, dass sie innerhalb eines Beratungsprozesses nie auf die Kombination von Formaten zurückgreifen. Die meisten Respondent:innen gaben an, den Beratungsprozess im Face-to-Face-Setting zu starten und in einer Mischung aus Online und Präsenz weiterzuführen – bei sechs von zehn Respondent:innen erfolgt diese Form des Blended Counseling sogar sehr bzw. eher häufig. Auch die Möglichkeit, den Beratungsprozess im Onlinesetting zu starten und dann abwechselnd im Online- sowie im Face-to-Face-Setting weiterzuführen, ist recht verbreitet und kommt bei knapp acht von zehn Respondent:innen zumindest gelegentlich vor. Die Variante, den Beratungsprozess in einem Setting zu starten (Online- oder Präsenzsetting) und dann jeweils in dem anderen Setting allein weiterzuführen, erscheint in der Praxis eher unüblich, vier von sechs Befragten tun dies sogar nie (siehe Abb. 4).

Flächendeckende Qualitätssicherung durch einheitliche Richtlinien noch ausständig

Wie die bisherige Darstellung einzelner Studienergebnisse zeigt, ist Onlineberatung in der Praxis der psychosozialen Beratungs- und Therapielandschaft bereits weit verbreitet und grundsätzlich als Erweiterung der bestehenden Präsenzformate durchaus anerkannt. Dies allein ist allerdings noch kein ausreichender Beweis einer "vollkommenen" Institutionalisiertheit, wie sie im Drei-Phasenmodell von Eichenberg und Kühne (2014) beschrieben wird. Eine sich einstellende Normalisierung von Onlineberatung ist noch nicht gleichbedeutend mit einer ausreichenden flächendeckenden Professionalisierung im Bereich digital gestützter psychosozialer Beratung. Ein Ergebnis der Studie ist, dass die Onlineberatung in Bezug auf standardisierte Richtlinien und Empfehlungen zur flächendeckenden Qualitätssicherung einen Aufholungsbedarf zeigt. Lediglich ein knappes Drittel der Respondent:innen der geförderten Beratungsstellen gibt an, dass ihnen Richtlinien zur Verfügung gestellt werden – entweder eigens von der Beratungsstelle oder von anderen Stellen formuliert. Auch im von den Respondent:innen geäußerten Verbesserungsbedarf wird häufig die Forderung nach „klaren Richtlinien und Regeln“ laut. Weiters wird als verbesserungswürdig im Bereich der Onlineberatung geäußert, dass es an einer eigens für die Onlineberatung entwickelten "anwenderfreundlichen technischen Infrastruktur" mangelt, Respondent:innen bemängeln in diesem Zusammenhang auch den Umgang mit dem Datenschutz. Ein weiterer Modifikationsbedarf wird vonseiten der Befragten in Bezug auf die eigenen Kompetenzen bzw. an der Sicherheit im Umgang mit digitalen Medien gesehen. Man wünscht sich "ausreichende Ressourcen, Fortbildungen im Bereich der Digitalisierung und Beratung", um die Professionalität der Fachkräfte auch im Umgang mit digital-gestützten Formaten zu gewährleisten. Diese Veränderungsvorschläge werden allgemein in Bezug auf das Format der Onlineberatung bzw. -therapie genannt. Es wird aber auch ein sehr spezifischer Aspekt in Bezug auf die Psychotherapie genannt. Einige in freier Praxis tätige Psychotherapeut:innen finden: "Onlinetherapie sollte [im Psychotherapiegesetz] legitim verankert sein". Eng verknüpft damit ist auch die Anregung einer "fixen, langfristigen Verankerung im Gesundheitssystem (nicht nur während der Coronazeit)", Psychotherapie online sollte zu einem "offiziellen Angebot der Kassen" werden. Diese Verbesserungsvorschläge der Respondent:innen deuten darauf hin, dass Onlineformate in der Praxis der psychosozialen Beratungslandschaft und Psychotherapie durchaus etabliert sind, die Institutionalisierung auf der formalen Ebene allerdings noch nicht vervollständigt ist. Im Sinne des vorgestellten Dreiphasen-Modells fehlt vor allem noch eine flächendeckende Qualitätssicherung. Dies umfasst u. a. Weiterbildungsangebote, standardisierte Richtlinien sowie eine formale Anerkennung von Onlineberatung und -therapie. Damit würden Praktiker:innen in ihrer Arbeit durch einen formalisierten Rahmen gestützt und Klient:innen geschützt.

Studiensteckbrief

Studiensteckbrief

| Ziel der Studie: | differenziertes Bild über die Onlineberatungslandschaft im psychosozialen Kontext in Österreich, unter anderem mit Fokus auf geförderte Familienberatungsstellen |

| Methode: | Onlinefragebogen (teilweise mit offenen Antwortmöglichkeiten), Theoriediskussion |

| Stichprobe: | 630 (n) Personen Psychosoziale Berater:innen; Psychotherapeut:innen |

| Feldphase: | April bis Juni 2023 |

| Die Studie wurde aus Mitteln des Bundeskanzleramts/Frauen, Familie, Integration und Medien (BKA/FFIM) gefördert. | |

Literatur

Eichenberg, Christiane; Kühne, Stefan (2014): Einführung Onlineberatung und -therapie. Grundlagen, Interventionen und Effekte der Internetnutzung. München: UTB GmbH Reinhardt.

Engelhardt, Emily (2021): Lehrbuch Online Beratung. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht. 2. Auflage.

Studie zum Download

Kapella, Olaf; Hornung, Helena (2024): Onlineberatung im psychosozialen Kontext. Praxis, Definition, Einstellungen. Wien: Österreichisches Institut für Familienforschung (ÖIF-Forschungbericht 53). DOI 10.25365/phaidra.501

Autor:innen

Helena Hornung MA ist Anthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) an der Universität Wien. Ihre Mitwirkung an Forschungsprojekten umfasst unter anderem Gefährdungsabklärung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe aus der Perspektive von Jugendlichen, Evaluierung der Kinder- und Jugendhilfe Vorarlberg und Evaluierung der Familiengerichtshilfe.

Dr. Olaf Kapella ist Sozialpädagoge und wissenschaftlicher Mitarbeiter und Forschungskoordinator am Österreichischen Institut für Familienforschung (ÖIF) an der Universität Wien. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen Gewaltforschung, Männer- und Väterforschung, Prävention und Sexualpädagogik, Evaluationsforschung, Familienpolitik im internationalen Vergleich, Familie und digitale Technologien.